宽松的货币政策(什么叫量化宽松的货币政策)

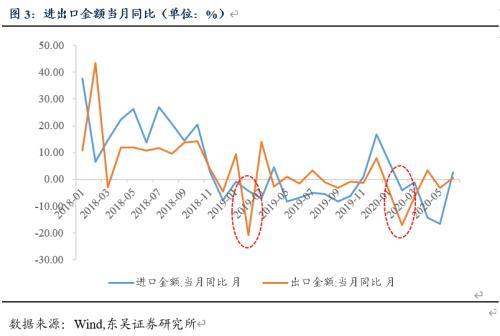

【1月信贷数据解读速递:货币政策将进一步放松】央行16日发布2016年1月金融统计数据报告。数据显示,1月末,广义货币(M2)余额141.63万亿元,同比增长14.0%,增速分别比上月末和去年同期高0.7个和3.2个百分点。当月人民币贷款增加2.51万亿元,同比多增1.04万亿元。

央行16日发布2016年1月金融统计数据报告。数据显示,1月末,广义货币(M2)余额141.63万亿元,同比增长14.0%,增速分别比上月末和去年同期高0.7个和3.2个百分点。当月人民币贷款增加2.51万亿元,同比多增1.04万亿元。

央行还发布2016年1月社会融资规模增量统计数据报告。初步统计,2016年1月份社会融资规模增量为3.42万亿元,分别比上月和去年同期多1.61万亿元和1.37万亿元。

以下为证券时报网为您整理的最新解读:

屈宏斌:1月贷款高企或受汇率影响可持续性存疑

公布1月份信贷和社会融资数据。对此,汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌认为,1月新增贷款超预期走高至2.5万亿。居民贷款和企业中长期贷款双双走强。房地产销售回暖,汇率波动下企业更倾向用人民币贷款等因素共同推高数据。社融用量也飙升至3.4万亿。

屈宏斌表示,考虑到近日贸易等数据并不乐观,本月贷款高企中不乏汇率等暂时性因素影响,可持续性存疑。稳增长政策还需继续发力。

中金:中国贷款冲高持续性堪忧

中金分析师陈健恒等人的报告称,1月份信贷和社融创新高并不会对债市构成明显冲击,因为数据可持续性不强。预期货币政策可能从3月之后逐步增加放松力度。

德商银行:中国货币政策转向极度宽松大批债券即将发行有待降准

周二(2月16日)德国商业银行(Commerzbank)驻新加坡高级经济学家周浩在日内发布的点评中指出,中国1月信贷数据暗示中国货币政策正转向极度宽松基调,大量政府债券即将发行会进一步收紧流动性,需要进一步降准。

周浩指出,中国新增贷款暴增主要受到一二线房地产市场热火朝天的按揭贷款推动,而融资规模激增主要是受到发债以及委托贷款推动。

周浩进一步指出,由于人民币汇率不确定性以及境内便宜的融资成本,中国企业减少外债的同时,正转向在岸市场融资。在继续宽松的货币政策下,重申在岸人民币弱势态势持续。

此外周浩认为,信贷激增也预示着可能的通胀压力,预计中国1月CPI数据将有上行压力。

周二最新公布的数据显示,中国1月份社会融资规模为3.42万亿元人民币(5250亿美元),而彭博调查预估中值为2.2万亿元。与此同时,新增人民币贷款激增至2.51万亿元,预估中值为1.9万亿元。

1月信贷数据解读:降准降息或推迟

对于1月超出预期的信贷数据,招商银行资产管理部高级分析师刘东亮的观点如下:

1月信贷2.51万亿的数据和对实体经济的感受有分歧,单纯从数据看的话,无疑表明经济正在改善,特别是居民户和公司户的中长期信贷都出现大幅增长,其中可能的原因包括:1、银行早投放早收益的心态今年可能更加明显,特别是在息差收窄和资产荒的局面下,提早放贷有利于保证全年收益;2、房地产销售改善带来居民部门按揭贷款强劲增长;3、外币融资转向人民币融资带来的信贷增量;4、政府刺激经济力度加大,带来基建投资融资需求的增长。

但问题在于,上述因素是否能解释1月信贷投放量接近翻番的表现?以现有的数据很难做到精确解释,或许第一点和第四点贡献最大,即早放早收益和政府基建的拉动,其中在去年4季度,从银行体系观察,表内与表外确实都储存了一批项目,这应该与中央与地方的项目投放,特别是地方政府项目投放有关。

接下来的问题是,1、1月信贷高增是否代表了经济的拐点?似乎有难度,需要更多数据的佐证支持,但大规模信贷投下去短期经济数据可能不会太难看;2、信贷高增能否持续?关键还是要看实体经济的需求和政府刺激经济的力度能否持续,否则可能出现金融数据的大幅萎缩;3、央行面对如此规模的信贷投放,很难淡定,降准降息的时间可能再次推迟;4、这对人民币汇率形成了隐性支撑,但从外币存款增长和外币负债下降的局面来看,市场对人民币的贬值预期尚未明显转向。

澳新银行:新增贷款升至新高货币政策将进一步放松

中国2016年1月新增人民币贷款升至2.5万亿元的历史新高,高于去年1月的1.47万亿元和上个月的5978万亿元。

澳新银行大中华区首席经学家刘利刚认为,1月新增人民币贷款大幅上升的主要原因可能包括:

第一, 新增人民币贷款变化具有较强的季节因素,由于企业多在年初启动新项目,银行开始下放贷款额度,一般1月人民币贷款出现较大幅增长。由于今年农历新年从2月8日开始,早于去年的2月19日,新增人民币贷款可能也受到前置效应的影响。

第二, 由于1月人民币贬值预期大幅上升,人民币贷款利率下降而美元贷款利率上升,企业可能开始将美元债转换成人民币贷款。社会融资总额的数据显示,人民币贷款上升了2.5万亿元,而外币贷款则下降了1720亿元。

第三, 由于市场普遍预期今年货币政策将进一步放松,市场利率将进一步走低,银行可能提前投放贷款以锁定较高的贷款利率。

此外,2月7日公布的外汇储备数据显示,1月外储下降990亿美元,刘利刚认为,这意味着资本持续流出。由于资本持续外流,认为央行需下调存款准备金率来为市场注入流动性。与此同时,经济的融资成本仍处于高位,特别是对于中小企业而言。维持早前的预期,认为第一季度央行将降准50个基点,这将给市场注入约6500亿元的流动性。

邓海清:1月社会融资数据喜人“健康牛”可期

九州证券全球首席经济学家邓海清发布最新报告认为,1月社会融资数据喜人,看空经济或犯致命错,股市“健康牛”可期。

2015年1月,M2同比14%,市场预期13.5%,前值13.3%;新增信贷2.5万亿,市场预期1.9万亿,前值0.6亿;社会融资3.4万亿,市场预期2.2万亿,前值1.8万亿。

新增信贷和社会融资均创中国单月历史最高记录。从历史上看,历年1月均为信贷和社会融资高点,但今年信贷和社会融资规模远超季节性因素:今年1月信贷2.5万亿,过去三年1月均值仅为1.3万亿;今年1月社会融资3.4万亿,过去三年均值仅为2.4万亿。

从社会融资结构上看,除票据外各项融资规模均明显增加,其中信贷是主要贡献项。与去年1月相比,信贷规模增加1万亿,非标规模增加2000亿,债券规模增加2700亿,股票融资规模增加1000亿。

从信贷结构上看,对企业和居民贷款均明显增加,其中对企业的中长期贷款是主要贡献项。与去年1月相比,对企业贷款增加9000亿,其中中长期贷款增加4500亿;对居民贷款增加1800亿,其中对居民中长期贷款增加1500亿。对居民中长期贷款增加一般对应于购房和购车需求,往往与房地产销量和汽车销量回升相关。

一般而言,对企业贷款增加有三种可能:第一种是银行主动放贷,主要因为早投放早受益,或者银行预期未来利率将下降;第二种是企业资金需求增加,通常由于对未来预期改善,希望扩大原材料购买或进行固定资产投资;第三种是政府投资增加,政府通过宽财政扩大投资,银行和企业会有大量配套资金导致贷款扩大。

我们认为三种因素都是存在的:第一,在银行的角度,早投放早受益的动机一直存在,银行对利率下降的预期也并未发生根本变化,但值得注意的是如果银行主动放贷,至少表明银行预期企业违约率下降,否则就会变成多放贷多亏损;第二,在企业的角度,由于大宗商品企稳回升、PPI负值收敛,企业存在未来扩大生产的动机;第三,在政府的角度,积极财政政策已经是确定性事件,通过多种渠道扩大基建等投资,配套资金需求量会显著扩大。

1月M2同比高达14%,为14年下半年以来最高值。M2增速主要与贷款投放导致的存款增加有关。M2增速与GDP和CPI之和的差已经超过6%,尽管有债务置换等新变化,但是也与准备金率下降、银行信贷扩张过快等因素有关。从M2增速已经过高角度出发,我们认为货币宽松的空间已经非常小。

1月“M1同比-M2同比”、“M1-M0同比”表征的资金活化水平继续提高,再创2011年以来最高值。目前市场有两种主要观点:一种观点认为宽财政下企业获得资金增多,但资金并未实际使用,而是以活期存款形式趴在账上;另一种是央行盛松成等的观点,认为M1指标显示企业运行活跃度有所提高。

从数据上看,此次资金活化水平提高已经持续了四五个月,但经济并未明显改善,这一时滞已经超过了历史上的一般水平,似乎资金趴在活期上是有可能的;但从逻辑上讲,企业获得资金后,存为收益几乎为零的活期存款而不是收益更高的定期存款,实在让人难以理解。

我们认为,实际的情况可能在上述两者之间:企业获得了大量资金,但既不敢盲目投资或扩大生产,又不敢存为定期怕错失投资机会,于是形成了资金淤积在活期存款的特殊情况。我们认为,随着政府批项目落地、大宗商品见底回升、PPI负值收敛,企业会逐步将资金转化为投资或生产,这将成为未来经济企稳回升的重要因素。

对于股票市场,我们认为基本面驱动的健康牛市可以期待,主要逻辑是宽财政将扭转经济下行周期,PPI回升改变企业悲观预期,企业有大量资金可以用来生产或投资,经济将企稳回升,企业盈利将得到明显改善。

对于债券市场,我们认为连续两个月的超高社会融资表明“资产荒”已经充分缓解,目前的M2不支持央行进一步放水,一旦经济数据出现好转迹象,则债市将面临大幅调整。

国信宏观点评1月金融数据:企业融资需求大幅增加

16日上午央行公布1月份信贷和社会融资数据。数据显示,1月人民币贷款增加2.51万亿元,M2同比增长14%;社会融资规模增3.42万亿元,同比增1.37万亿元。对此,国信宏观分析称,数据井喷,企业融资需求大幅增加。

分析如下:

(1)新增信贷回升大超预期。1月份新增老口径人民币信贷2.54万亿(新口径2.51万亿),大超市场预期和历史同期均值水平,2011至2015年1月份新增人民币信贷均值为1.1万亿元。

(2)企业贷款需求大幅增加。1月份人民币信贷大幅攀升主要靠企业贷款增加,非金融企业及机关团体贷款增加1.94万亿元,其中中长期贷款增加1.06万亿元。企业中长期贷款占当月新增信贷比重达41.7%,信贷结构以中长期贷款居多,显示企业投资需求正逐步有所回暖。

(3)社融大增,企业债券融资维持高位。1月份社会融资规模增量3.42万亿元,比上月和去年同期多1.61万亿元和1.37万亿元。除去2.54万亿人民币信贷,其他融资共8800亿。其中企业债券融资4547亿,连续两月超过4000亿维持高位水平。总体来看,1月份企业信贷和债券融资推动了金融数据大幅井喷,企业融资需求有了明显回升。虽然企业融资需求回升能否带动实体经济回暖目前尚无法证实,但金融数据连续两个月创历史记录的大幅回升值得我们特别关注和警觉。

民生固收李奇霖解读1月金融数据:新增信贷放量不代表实体企稳

央行网站今日发布《2016年1月金融统计数据报告》,报告指出,1月末,本外币贷款余额101.86万亿元,同比增长14.1%。当月人民币贷款增加2.51万亿元,同比多增1.04万亿元。

对此民生固收李奇霖认为:

信贷高速增长。1月新增人民币贷款2.51万亿元(老口径2.54万亿元),创下单月纪录新高。1月末人民币贷款余额为96.46万亿元,同比增长15.3%。新增贷款规模显著放量:1、部分企业将美元债务转换为人民币贷款以收缩外汇风险敞口,应对贬值预期(外币贷款同比少增374亿美元).2、季节性因素:银行倾向于年初投放按揭贷款(新增中长期居民贷款4783亿),企业大量储备项目在年初投放(新增企业贷款1.94万亿),年初票据融资较高(新增3719亿元).3、房地产去库存背景下,政府对居民买房的支持力度加大,房贷维持高位。

企业贷款结构与投资需求改善。企业新增中长期贷款1.04万亿:1、金融专项债的配套贷款发放。2、年初企业项目储备丰富。但由于储备项目有限,过快释放贷款需要可能造成后续信贷增长乏力。

社融增量超预期。受益于年初信贷大规模投放,1月社融余额141.6万亿,同比增速回升至13.3%,社融新增3.42万亿,创历史新高。其中,新增委托贷款2175亿元(PPP项目提高城投平台融资需求),票据合计增加5045亿元(季节性增长),外币贷款大幅较少(人民币贬值预期),债券融资新增4547亿(债券收益率下降增加债券融资吸引力),股票融资新增近1500亿(受益于新股与增发),直接融资规模超6000亿,社会整体融资需求出现好转,但如果后续信贷增长不具备可持续性,则社融增量和增速将出现回落。

1月份M2增速上升到14%,创18个月新高,受益于大规模信贷投放带来的派生效应。M1增速上升到18.6%:1、项目储备资源丰富及专向金融债的配套贷款使得企业活期存款上升;2、节日效应造成居民提现增加。

金融数据增长超预期,主要源于置换美元债务,项目储备集中释放和季节性因素,考虑到实体回报率下降,风险溢价上升,资产荒现象没有有效缓解,新增信贷的放量并不代表实体企稳。

(责任编辑:DF142)

评论